知识 | 数字赋能乡村治理,温情服务重点人群

2025-10-13 19:52:05 编辑:森普市场 访问:

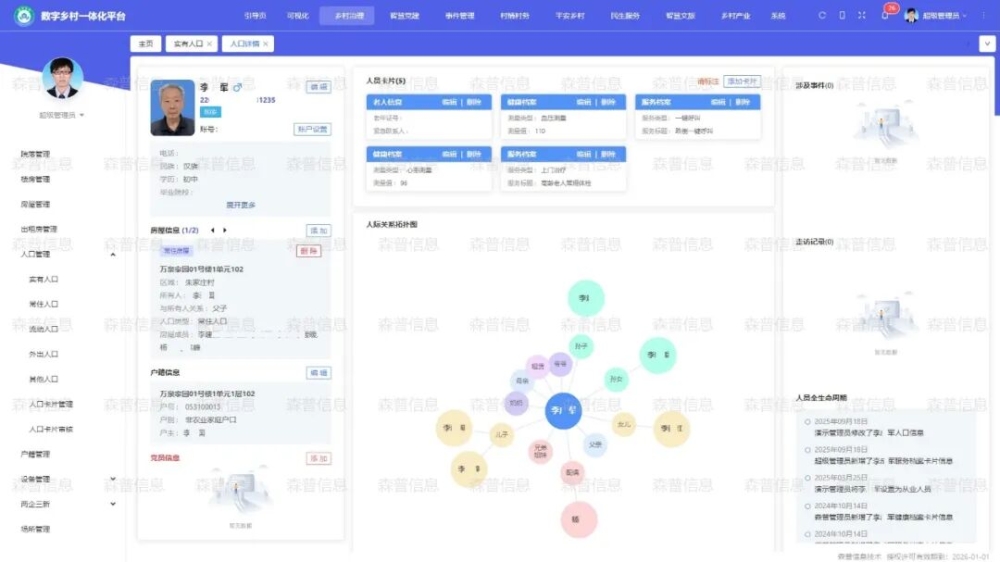

在数字乡村建设进程中,重点人群的管理与服务是实现乡村振兴与乡村治理现代化的重要一环。借助信息化、智能化技术,乡村正在逐步构建起以“一人一档、精益服务、智能预警”为核心的新型管理模式。这一模式不仅实现了对重点群体的精准识别和动态管理,更体现出深厚的人文关怀和可持续的运行机制。

所谓“重点人群”,主要包括需重点关怀的老年人、孤困儿童,低保五保、特困人群、精神障碍、残疾群体、退役军人以及可能面临行为或环境风险的危险群体等。信息分散、响应滞后、服务粗放是传统管理的痛点,数字化的“一人一档”系统,通过全面摸排、登记建档,为每位重点人员建立电子档案,实现“一键可查”,奠定了精准化管理的基础。

从“人找政策”到“政策找人”,实现精准管理。依托“一人一档”,系统能够动态更新个人信息健康状况、服务需求等数据。对于重点关怀人群如高龄老人、慢性病患者,系统可以标记其健康风险等级,自动匹配相应的医疗服务资源。比如,通过定期组织“下乡体检”“爱心义诊”等服务,精准推送至有需要的人员,实现“政策主动找人”。针对弱势群体,如留守儿童或残疾人,系统通过整合教育、康复、社会保障等多维度信息,协助村委会或社工制定个性化援助方案,确保帮扶措施落实到户、到人。

科技赋能,服务有温度,保障人道关怀。数字管理并非冷冰冰的技术操作,而是以人为中心,增强服务的可及性与温暖感。借助智能设备如视频监控、人脸识别门禁等,系统可在保护隐私的前提下,对独居老人的日常活动进行安全监测。一旦出现异常,如长时间未出门或突发疾病,平台将自动触发预警,通知网格员或亲属及时上门,避免意外发生。此外,村干部、网格员也可以通过移动终端记录走访信息,实时更新群众诉求,确保每一次关怀接触都被完整追踪并及时响应。这种“科技+人情”的模式,既提高了服务效率,也体现了乡村治理的人文关怀。

资源优化与长效运行机制,实现治理可持续。可持续性是乡村重点人群管理能否长期有效的关键。数字乡村平台通过整合政府、社会、市场多方资源,优化人力物力配置,避免重复建设和资源浪费。例如,通过数据分析预测区域健康服务需求,合理规划义诊频率和覆盖范围,使“精益服务”真正具有可延续性。同时,系统通过建立异常行为智能预警模型,实现对危险群体的早期识别与干预,降低社会风险防范成本。

长远来看,以上三种机制不仅减轻基层工作负担,也为政策评估和优化提供数据支撑,形成“治理-反馈-迭代”的良性循环。